株式会社sustainacraftの第10回Newsletterです。

Guardianが先日、Verraが発行する森林クレジットの90%以上は価値がないとする以下の記事を出し、業界では非常に大きな話題となっています(これに対してVerra自身も反論をしています)。

Revealed: more than 90% of rainforest carbon offsets by biggest provider are worthless, analysis shows

Only a handful of Verra’s rainforest projects showed evidence of deforestation reductions, according to two studies, with further analysis indicating that 94% of the credits had no benefit to the climate.

The threat to forests had been overstated by about 400% on average for Verra projects, according to analysis of a 2022 University of Cambridge study.

Gucci, Salesforce, BHP, Shell, easyJet, Leon and the band Pearl Jam were among dozens of companies and organisations that have bought rainforest offsets approved by Verra for environmental claims.

本ニュースレターでは、記事の概要を説明するとともに、いくつかの注意点を提起したいと思います。この記事は、いくつかの学術論文を参照して記載されていますが、

これらの論文が示していることのうち、極端な部分のみを取り上げていること、

画一的なアプローチでベースラインを評価することの限界、

上記2つの点で、この記事の解釈には注意が必要だと考えています。

森林クレジットが、一部のプロジェクトでは実際の環境インパクトよりも過剰に創出されているケースがある、ということは当社も同意しており、クレジットの買い手としては認識しておくべきことです。

しかし一方で、このような極端な主張によって、気候変動対策において重要な自然保全活動に対しての資金循環が止まってしまい、結果として森林減少が早まるようなことは避けなければなりません。森林減少を止めるためには、外部からの資金提供が必要であり、そのためにはカーボンクレジットのような経済インセンティブが重要な役割を果たすべきです。

Guardian記事には書かれていませんが、記事が参照する論文にはプロジェクト効果の検証結果以外に重要なことが書かれています。それについても最後に紹介します。

前提: カーボンクレジットの品質とREDDにおけるベースライン

記事の内容に入る前に、カーボンクレジットの品質の議論と、REDD(森林減少・劣化の抑制)のクレジットの話を簡単に整理しておきます。

カーボンクレジットの品質については、様々な国際イニシアティブで議論が行われています。追加的であり、永続的であり、ベースラインが十分に保守的であり、二重計上されず、社会や環境への悪影響がないこと、などが求められます。その中で、今回のGuardianの記事は、基本的にはベースラインに関する話です。

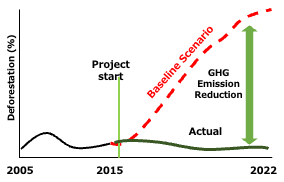

REDDのプロジェクトというのは、森林減少や劣化が進んでいる地域において、計画的な農地や商業植林地等への転換を止めたり(APD: Avoided Planned Deforestation)、違法伐採をパトロールを強化することにより防止する(AUD: Avoided Unplanned Deforestation)、といった活動です。そのため、REDDにおけるベースラインというのは、プロジェクトがなかった場合に、どの程度その場所で森林減少・劣化が進んでしまうのか、という「起こりえなかったシナリオ」のことを指します。

REDDにおいて創出されるカーボンクレジットの量は、基本的にはこのベースラインと実績の比較、つまり、プロジェクトがあることで防ぐことができた森林減少・劣化の度合い、に対して発行されます(実際には、ここからリーケージと呼ばれる量や永続性リスクに関する量が差し引かれますが、ここでは割愛します)。

そのため、ベースラインの設定によっては大量のクレジットが発行されることになり、かつベースラインというのは実際には観測できないシナリオであり検証が難しいために、REDDのクレジットの批判の対象にしばしばなってきました。

Guardian記事の主張について

この記事では、主に3つの論文を参照する形で、森林クレジットの大部分はほとんど価値がない、ということを訴えています。3つの論文とは以下の通りです。

[3] Overstated carbon emission reductions from voluntary REDD+ projects in the Brazilian Amazon

文献[1]が、記事の中では「ケンブリッジの研究」と書かれているもので、文献[2]と[3]がWestらの研究で、「internationally based」と書かれているものに該当します。

Two different groups of scientists – one internationally based, the other from Cambridge in the UK

(Guardian記事より抜粋)

細かい説明は省きますが、どちらもプロジェクトの対象地域と似た場所を選択し、「似た場所では何が起きたか」を分析することで、対象地域において仮にプロジェクトがなかったら(人為的な介入がなかったら)何が起きていたか、というベースラインを統計的に計算することで、プロジェクトの効果を検証しています12。

そこで得られたベースラインと、実際の森林減少率を比較することで、そのプロジェクトの貢献分を評価している、というのが基本的にはこれらの研究が実施していることです。

ベースラインと実績がもし仮に同じであれば、プロジェクトはほとんど森林減少に貢献しなかった、ということになりますし、ベースラインに対して実績の森林減少率が低ければ、その差分がプロジェクトによる効果である、という解釈になります。